Сайт находится в тестовом режиме. Приносим извинения за сбои и неточности.

Просим Вас писать нам о неточностях и проблемах через форму обратной связи.

Зарядные приставки для аккумуляторных батарей 6F22.

Для питания малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры сегодня широко используют Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы типоразмеров АА и ААА. Менее распространены аккумуляторные батареи, применяемые взамен гальванических напряжением 9 В («Крона», «Корунд»): отечественные Ni-Cd «Ника», 7Д-0,125 и зарубежные Ni-MH типоразмера 6F22 разных изготовителей (к этому же типоразмеру относятся батареи GP17R8H, GP17R9H и др. компании GP). Емкость названных батарей — 0,1…0,25 А·ч, номинальное напряжение — 8,4…9,6 В и для их зарядки требуются специализированные зарядные устройства, которые в продаже встречаются крайне редко (обычно возможность зарядки таких батарей имеется только в довольно дорогих универсальных устройствах). В публикуемой ниже статье описаны две приставки, позволяющие заряжать девятивольтные батареи от имеющегося источника питания. Зарядная приставка к стабилизированному источнику питания с выходным напряжением 12 В собрана на трех транзисторах (2 х КТ315Б, КТ361Б), приставка к ЗУ для сотового телефона, представляющая собой регулируемый повышающий преобразователь напряжения, — на трех транзисторах КТ342АМ и микросхеме К561ЛН2. Даны чертежи печатных плат обеих приставок. .

Лет пять назад мной был приобретен фотоаппарат Nikon Coolpix L320, который работает на четырех батарейках/аккумуляторах типа АА. По началу использовал только алкалайновые батарейки, но их хватало на пару десятков снимков, а дальше фотоаппарат отказывался работать, поэтому в целях экономии и стабильной работы, решился на покупку качественных Ni-Mh аккумуляторов Fujitsu 2000 mAh HR-3UTC EX без эффекта памяти с технологией LSD (низкий саморазряд) и высокой токоотдачей, что идеально подходит для зарядки фотовспышки.

Для зарядки аккумуляторов поначалу использовал зарядное устройство ATABA AT-308, которое покупалось очень давно, но качество зарядного устройства меня не устраивало.

Принцип заряда сводился к ограничению зарядного тока от трансформаторного источника питания посредством токоограничивающих резисторов, кроме того заявленный ток заряда 150 мА не соответствовал действительности и был гораздо меньше, такая же ситуация была и при зарядке 6F22 («Крона») ток заряда составлял менее 10 мА.

Решено было сделать собственное зарядное устройство в корпусе АTABA AT-308, но с другой принципиальной схемой, которая включала бы в себя контроль заряда аккумулятора и визуальный контроль окончания заряда

Материалы:

микросхема LM324;

микросхема MC34063;

микросхема TL431 (регулируемый прецизионный стабилитрон);

микросхема LM317;

транзистор КТ815 (NPN транзистор);

светодиоды 5 шт;

резистор 0,5 Ом;

резистор 10 Ом 2Вт;

резистор 27 Ом;

резистор 39-51Ом;

резистор 180 Ом;

резистор 470 Ом;

резистор 750 Ом;

резистор 1 кОм;

резистор 2 кОм;

резистор 3 кОм;

резистор 8,2 кОм;

резистор 10 кОм;

резистор 36 кОм;

диод 1N4007;

диод Шотки 1N5819;

дроссель;

конденсатор не полярный 0,1 мкФ;

конденсатор не полярный 470 пФ;

конденсатор оксидный 100 мкФ;

конденсатор оксидный 470 мкФ.

Инструменты:

паяльник, припой, флюс;

электродрель;

лобзик;

сверла.

Пошаговая инструкция изготовления зарядного устройства для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов

Сердцем зарядного устройства является микросхема LM324, в корпусе которой расположено четыре независимых друг от друга операционных усилителя.

Схема рассчитана на зарядку одного аккумулятора, поэтому я буду собирать устройство на четыре канала на микросхеме LM324, при этом цепочка R5-R6-R7-R8-TL431 будет общей для всех каналов. Инверсные входы LM324 объединяются и соединяются с R5. Напряжение на выходе (на аккумуляторах при зарядке) установлено 1,46 В с помощью регулируемого прецизионного стабилитрона TL431 и резисторов R6 и R7.

Ток заряда устанавливается резистором R3 и при значении 5 Ом, составляет порядка 260 мА, что незначительно превышает 0,1С для моего случая. Уменьшение номинала R3 приведет к повышению тока заряда пропорционально. Для получения требуемого тока я соединил параллельно два резистора по 10 Ом (не было нужного номинала). Мощность резисторов 2Вт.

Транзистор КТ815 возможно заменить на полный зарубежный аналог BD135 или другой, подобрав по характеристикам. У меня получилось 2 шт. КТ815, КТ817 и BD135

Об окончании заряда аккумуляторов сигнализирует светодиод. По мере заряда светодиод будет слабее светить до полного затухания в конце заряда. Светодиоды поставил сверхяркие 5 мм.

Кроме того зарядное устройство ATABA AT-308 предполагало зарядку 2 шт батарей 6F22 («Крона»), а так как я использую одну такую для питания мультиметра, то решил параллельно создать простенькую схему для заряда током 25-30 мА.

Первая часть схемы основана на микросхеме MC34063, которая будет преобразовывать 5В от блока питания, который я буду использовать для своей зарядки, в 10,5-11В. Это самое простое решение в моем случае, особенно при ограниченном пространстве для монтажа радиокомпонентов.

Для получения требуемого выходного напряжения необходимо подобрать резисторы делителя напряжения. В сети полно онлайн калькуляторов для этой микросхемы, если не хочется вести пересчет вручную.

Вторая часть схемы собрана на интегральном линейном стабилизаторе напряжения, а моем случае - тока, LM317L c выходным током до 100 мА. Собранный по такой схеме стабилизатор выполняет функцию стабилизации тока, что при зарядке аккумулятора является важной. Регулировка зарядного тока осуществляется подбором резистора R6, расчет которого можно посмотреть в даташите на микросхему либо рассчитать на онлайн калькуляторе. У себя поставил 51Ом для тока заряда 25 мА. Светодиод HL1 и резистор R5 выполняют роль узла индикации процесса заряда.

Поскольку схема должна была встать в корпусе АTABA AT-308, то пришлось разводить печатную плату с учетом «особенностей» корпуса, а именно - контактные площадки аккумуляторов, монтажные отверстия и индикаторные светодиоды должны были остаться на своих местах.

Печатную плату нарисовал в программе SprintLayout_6.0.

Перенес изображение на фольгированный текстолит по методу ЛУТ, протравил, просверлил отверстия на печатной плате и залудил печатные токоведущие дорожки оловяно-свинцовым припоем. Ну тут как обычно, рассказывать нечего.

Запаял радиокомпоненты на печатной плате в соответствии с принципиальной схемой. Резисторы R3 поднял над печатной платой для улучшения теплового режима.

Корпус бывшего АTABA AT-308 немного переделал, отрезав вилку для сетевого питания и заделал, образовавшееся отверстие, пластиковой вставкой.

Для подключения зарядного устройства к блоку питания сделал короткий USB шнур. Блок питания использую с характеристиками 5В 2,5А, что получается с запасом для зарядного устройства.

Для питания малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры сегодня широко используют Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы типоразмеров АА и AAA. Менее распространены аккумуляторные батареи, применяемые взамен гальванических напряжением 9 В ("Крона", "Корунд"): отечественные Ni-Cd "Ника", 7Д-0,125 и зарубежные Ni-MH типоразмера 6F22 разных изготовителей (к этому же типоразмеру относятся батареи GP17R8H, GP17R9H и др. компании GP). Емкость названных батарей - 0,1...0,25 Ач, номинальное напряжение - 8,4...9,6 В, и для их зарядки требуются специализированные зарядные устройства, которые в продаже встречаются крайне редко (обычно возможность зарядки таких батарей имеется только в довольно дорогих универсальных устройствах). В публикуемой ниже статье описаны две приставки, позволяющие заряжать девятивольтные батареи от имеющегося источника питания.

Изготовить самостоятельно зарядное устройство (ЗУ) для аккумуляторных батарей типоразмера 6F22 можно на основе выпрямителя с гасящим конденсатором, но из-за гальванической связи с сетью оно может быть небезопасным в эксплуатации. ЗУ с понижающим трансформатором безопасно, но, во-первых, подходящего трансформатора может не оказаться ни дома, ни в магазине, и его придется наматывать самому, а во-вторых, габариты такого устройства будут больше. Возможный выход из положения - изготовить зарядную приставку к уже имеющемуся источнику, например, к лабораторному блоку питания с выходным напряжением 12 В или к ЗУ от сотового телефона (5 В). Схема зарядной приставки к стабилизированному источнику питания с выходным напряжением 12 В показана на рис. 1.

Зарядный ток батареи аккумуляторов, подключенной к разъему Х1, устанавливают подстроечным резистором R8. Транзисторы VT1, VT2 и резисторы R4 - R7 образуют узел контроля тока зарядки. Диод VD1 предотвращает разрядку батареи через приставку и источник питания в случае, если последний будет отключен от сети или в ней пропадет напряжение. После подключения к приставке через заряжаемую батарею течет ток I зар1 , определяемый ее собственным напряжением UБ, напряжением источника питания Uпит сопротивлением резистора R3 и введенной части R8 (влияние шунтирующих его резисторов R6 и R7 можно не учитывать) и, наконец, падением напряжения UVD1 на диоде VD1: I зар1 = (U пит - U Б - U VD1)/(R3+R8). При разряженной до 7 В батарее этот ток не превышает 2,5 мА, поэтому падение напряжения на резисторе R8 недостаточно для открывания транзисторов VT1, VT2, светодиод HL1 не светит и транзистор VT3 закрыт. При нажатии на кнопку SB1 ("Пуск") транзистор VT3 открывается, и зарядный ток увеличивается до значения I зар2 = (U пит - U Б - U VD1 - U VT3)/R8, где U VT3 - падение напряжения на участке эмиттер-коллектор транзистора VT3. При этом напряжение на движке подстроечного резистора R6 возрастает настолько, что транзистор VT1 открывается, поэтому после отпускания кнопки оба названных транзистора остаются открытыми и начинается зарядка аккумуляторной батареи током 15...50 мА (в зависимости от введенного сопротивления подстроенного резистора R8).

Светодиод HL1 индицирует ход процесса. По мере зарядки напряжение батареи повышается, а зарядный ток и падение напряжения на резистор R8 уменьшаются. Когда напряжение батареи достигает примерно 10,5 В, транзистор VT1, а вслед за ним и VT3 закрываются, светодиод HL1 гаснет и зарядка батареи {прекращается. С этого момента через нее течет только незначительный ток I зар3 (около 1 мА), определяемый в основном сопротивлением резистора R3. Если из-за неисправности батареи или замыкания выхода приставки ток в зарядной цепи превысит 50...60 мА, откроется транзистор VT2, транзисторы VT1, VT3 начнут закрываться и в результате выходной ток будет ограничен. Схема приставки к ЗУ сотового телефона показана на рис. 2.

Это устройство представляет собой регулируемый повышающий преобразователь напряжения. На инверторах DD1.1-DD1.3 собран задающий генератор импульсов с частотой следования около 30 кГц, а на DD1.4-DD1.6 и транзисторе VT1 - формирователь управляющих импульсов для транзистора VT2, который работает в ключевом режиме. Импульсное напряжение, формируемое на его коллекторе, выпрямляется диодом VD1, конденсаторы С6, С7 - сглаживающие. После подключения к разъему Х1 аккумуляторная батарея начинает заряжаться через светодиод HL2 (он зажигается) и резистор R7. Если зарядный ток окажется больше 20.. .25 мА, падение напряжения на этом резисторе откроет транзистор VT1, он зашунтирует резистор R4 и длительность управляющих импульсов уменьшится, поэтому уменьшатся выпрямленное напряжение и зарядный ток. Так обеспечивается его стабилизация в процессе зарядки. При разряженной батарее транзистор VT3 закрыт и светодиод HL1 не светит. По мере ее зарядки ток через последовательную цепь VD2R9 увеличивается, падение напряжения на подстроечном резисторе R9 повышается и наступает момент, когда транзистор VT3 начинает открываться. В результате часть выходного тока выпрямителя начинает протекать через этот транзистор и светодиод HL1, а ток зарядки уменьшаться. Иными словами, яркость свечения светодиода HL1 постепенно возрастает, а светодиода HL2 - снижается. Последний продолжает слабо светиться и по окончании зарядки, так как через него протекает ток стабилитрона VD2 и небольшой (около 1 мА) ток зарядки, безопасный для батареи (она может оставаться подключенной к приставке неограниченное время). Чертеж печатной платы первой приставки изображен на рис. 3 , а второй - на рис. 4.

На них монтируют все детали, кроме разъемов для подключения аккумуляторной батареи и источника питания. Постоянные резисторы - Р1 -4, С2-23, подстроечные - СПЗ-19а, оксидные конденсаторы - импортные (например, серии ТК фирмы Jamicon), остальные - К10-17. Транзисторы структуры n-p-n могут быть серий КТ342, КТ3102, а p-n-p - серии КТ3107. Светодиоды - любые с прямым напряжением 1,8...2,5 В и максимально допустимым током до 25 мА. Возможная замена диода 1N5819 (см. рис. 1) - Д310, Д311, диода КД522Б (см. рис. 2) - КД521А, 1N5819, стабилитрона КС162А - КС175А, КС182А. Дроссель L1 (см. рис. 2) - ДМ-0,2, кнопка SB1 (см. рис. 1) - ПКн-159. Если режим ограничения выходного тока в первой приставке не нужен, элементы VT2, R5, R7 не устанавливают. Для подсоединения к приставкам заряжаемой батареи используют двухконтактные разъемы (аналогичные колодкам, применяемым в батареях этого типа), исключающие неправильное подключение, а для соединения с источником питания и ЗУ сотового телефона - соответствующие разъемы. Автор применял ЗУ с выходным напряжением 5 В, которое снабжено гнездом USB-A. Для стыковки с ним зарядная приставка была оборудована кабелем с вилкой USB-A, что позволило заряжать аккумуляторную батарею и от компьютера. Внешний вид смонтированных приставок показан на рис. 5 и 6.

Налаживают первую приставку в такой последовательности. Установив движки подстроечных резисторов R6 - R8 в нижнее (по схеме) положение, подключают к разъему Х1 разряженную батарею и соединенный последовательно с ней миллиамперметр с пределом измерения 100 мА. Включают источник питания и, нажав на кнопку SB1, резистором R8 устанавливают максимальный (начальный) ток зарядки (не более 50... 60 мА). Затем батарею заменяют постоянным резистором сопротивлением 100 Ом и, перемещая движок резистора R7, увеличивают ток на 10 мА по отношению к установленному ранее. Далее подключают свежезаряженную батарею (без миллиамперметра) и, медленно поворачивая движок подстроечного резистора R6, добиваются погасания светодиода HL1. После этого проводят несколько контрольных циклов зарядки и при необходимости повторяют налаживание.

Вторую приставку налаживают следующим образом. Установив движок резистора R9 в нижнее (по схеме) положение, временно замыкают конденсатор С5 проволочной перемычкой. Затем, как и при налаживании первой приставки, к выходу подключают соединенные последовательно разряженную батарею и миллиамперметр. Включив источник питания, подстроенным резистором R2 устанавливают в зарядной цепи ток, превышающий на 10...20 % желаемый ток зарядки. После удаления перемычки с конденсатора С5 он должен уменьшиться. Требуемое значение устанавливают подборкой резистора R7 (I зар ~ 0.6/R7). Затем подключают полностью заряженную батарею и резистором R9 устанавливают ток зарядки около 0,5 мА. При желании индикацию окончания зарядки батареи в этом ЗУ можно сделать более четкой. Для этого вместо транзистора VT3 и стабилитрона VD2 устанавливают параллельный стабилизатор напряжения KP142ЕН19 (рис. 7). Теперь через светодиод HL2 будет протекать только ток зарядки. Следует учесть, что номинальное напряжение некоторых аккумуляторных батарей этого типоразмера, в частности GP17R9H, - 9,6 В, и в заряженном состоянии напряжение на ней достигает 12 В, поэтому для ее зарядки с помощью первой приставки необходим источник питания напряжением 13,5 В.

Рассмотрим устройство для зарядки маломощных аккумуляторных батарей на 9 вольт, типа 15F8K. Схема позволяет заряжать батарею постоянным током около 12 мА, а по окончании - автоматически отключается.

В ЗУ есть защита от короткого замыкания в нагрузке. Устройство представляет собой простейший источник тока, включает дополнительно индикатор опорного напряжения на светодиоде и автоматическую схему отключения тока по окончании зарядки, которая выполнена на стабилитроне VD1, компараторе напряжения на ОУ и ключе на транзисторе VT1.

Принципиальная электрическая схема.

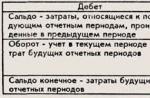

Уровень зарядного тока устанавливается резистором R7 по формуле, которую вы можете посмотреть в оригинале статьи на картинке (клик, для увеличения размера).

Принцип работы зарядного устройства

Напряжение на неинвертирующем входе микросхемы больше напряжения на инвертирующем. Выходное напряжение операционного усилителя близко к напряжению питания, транзистор VT1 открыт и через свётодиод течет ток около 10 мА. При зарядке батареи напряжение на ней растет, а значит растет и напряжение на инвертирующем входе. Как только оно превысит напряжение на неинвертирующем входе, компаратор переключится в другое состояние, закроются все транзисторы, погаснет светодиод и прекратится зарядка аккумулятора. Предельное напряжение, при котором прекращается зарядка батареи, устанавливается резистором R2. Во избежание неустойчивой работы компаратора в зоне нечувствительности можно установить резистор, показанный штриховой линией, сопротивлением 100 кОм.

Эта схема хорошо подходит не только для обычной аккумуляторной "Кроны

", но и других типов аккумуляторов. Только нужно лишь подобрать сопротивление резистора R7 и при необходимости поставить более мощный транзистор VT3.

Готовое ЗУ можно разместить в любой подходящей по размерам пластиковой коробочке. Также прекрасно подходят корпуса от нерабочих зарядок мобильных телефонов. Например одна рабочая, переделанная на повышенное напряжение, зарядка - источник напряжения 15В, а в дрогой будут элементы схемы самого ЗУ и контакты для подключения "Кроны ". Сборка и испытание устройства: sterc

Обсудить статью ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ КРОНЫ 9В

Инструкция

Ознакомьтесь с цоколевкой батареи «Крона». У самой батареи или аккумулятора этого типа, а также у заменяющего его блока питания, большая клемма - отрицательная, малая - положительная. У зарядного устройства, а также у любого прибора, питающегося от «Кроны», все наоборот: малая клемма - отрицательная, большая - положительная.

Убедитесь, что та батарея, которая имеется у вас в наличии, действительно является аккумуляторной.

Определите зарядный ток аккумуляторной батареи. Для этого его емкость, выраженную в миллиампер-часах, поделите на 10. Получится зарядный ток в миллиамперах. Например, для батареи емкостью в 125 мАч зарядный ток равен 12,5 мА.

В качестве источника питания для зарядного устройства используйте любой блок питания, напряжение на выходе которого составляет около 15 В, а максимально допустимый потребляемый ток не превышает зарядного тока аккумуляторной батареи.

Ознакомьтесь с цоколевкой стабилизатора LM317T. Если положить его лицевой стороной с маркировкой к себе, а выводами вниз, то слева будет регулировочный вывод, посередине выход, справа - вход. Микросхему установите на теплоотвод, который изолируйте от любых других токоведущих частей зарядного устройства, поскольку он электрически соединен с выходом стабилизатора.

Микросхема LM317T является стабилизатором напряжения. Чтобы использовать ее не по назначению - в качестве стабилизатора тока - между ее выходом и регулировочным выходом включите нагрузочный резистор. Его сопротивление рассчитайте по закону Ома, учитывая, что напряжение на выходе стабилизатора составляет 1,25 В. Для этого зарядный ток, выраженный в миллиамперах, подставьте в следующую формулу:

R=1,25/I

Сопротивление получится в килоомах. Например, для зарядного тока в 12,5 мА расчет будет выглядеть следующим образом:

I=12,5 мА=0,0125А

R=1,25/0,0125=100 Ом

Мощность резистора в ваттах рассчитайте, умножив падение напряжения на нем, равное 1,25 В, на зарядный ток, также предварительно переведенный в амперы. Округлите результат вверх до ближайшего значения из стандартного ряда.

Подключите плюс источника питания к плюсу аккумулятора, минус аккумулятора к входу стабилизатора, регулировочный вывод стабилизатора к минусу источника питания. Между входом и регулировочным выводом стабилизатора включите электролитический конденсатор на 100 мкФ, 25 В плюсом к входу. Зашунтируйте его керамическим любой емкости.

Включите блок питания и оставьте аккумулятор заряжаться на 15 часов.

Видео по теме

Батарейки «Крона» появились еще в Советском Союзе, но до сих пор остаются востребованными. Данный элемент питания незаменим для устройств с большим потреблением энергии, так как он выдает ток гораздо большей силы в сравнении с другими батарейками.

Характеристики батареек «Крона»

Элементы питания имеют типы АА, ААА, C, D, они имеют цилиндрическую форму и отличаются только размером. В отличие от них батарейка «Крона» имеет типоразмер PP3 и представляет собой параллелепипед. Солевые элементы питания отличаются своей недолговечностью, их нельзя использовать в высокотехнологичных приборах. Максимум, на что они рассчитаны - это часы либо другое несложное устройство. Элементы питания различают также по электрохимической системе. Большую работоспособность имеют щелочные и литиевые батарейки.

Мини-аккумуляторы «Крона» отличаются достаточно высокой производительностью, они имеют напряжение на выходе в районе девяти (в сравнении с ней литиевая или алкалиновая батарейка типа АА «выдает» всего 1,5 вольта). Батарейка «Крона» состоит из шести соединенных последовательно в одну цепочку полуторавольтовых батареек (на выходе получается девять вольт.) Элементы питания могут иметь силу тока до 1200 мА/ч, стандартная мощность составляет 625 мА/ч. Емкость батареек «Крона» будет изменяться в зависимости от типов химических элементов. Никель-кадмиевые элементы имеют емкость 50 мА/ч, никель-металл-гидридные батареи мощнее на порядок (175-300 мА/ч). Наибольшую емкость имеют литий-ионные элементы, их мощность составляет 350-700 мА/ч. Стандартный размер батареек «Крона» - 48,5х26,5х17,5 мм. Эти элементы питания используются в детских игрушках и пультах управления, их можно встретить в навигаторах, в шокерах.

Как зарядить батарейку «Крона»

В Советском Союзе выпускались угольно-марганцевые батарейки такого типоразмера, а также щелочные, которые имели более высокую цену и назывались «Корунд». Батареи выпускали из прямоугольных галетных элементов, для их изготовления использовался металлический корпус из луженой жести, дно из пластика или генитакса и контактная площадка. Простые одноразовые батареи «Крона» допускали небольшое количество дозарядок, хотя это не рекомендовалось изготовителем. Однако в связи с дефицитом этих элементов питания во многих книгах и журналах публиковались